| 電話がやたら鳴る。 相手はたいてい爺さんか婆さんである。おたくは本屋さんだそうだねえ、いちど行ってみたいんだけど、場所はどこなんだい、え、にし、に--あんだって? あたしゃ耳がわるくてよお、すまんこった、え、西荻窪? するってえと、ああ、中央線かい。てえと乗り換えはどうしたらいいんだい――と、まア皆が皆、このように志村けんが婆さん(ひとみさん)を演じたときのようなべらんめい調を擁しているわけではないが、おおむねこういう手合で、飽きない。 本屋ロカンタンがなぜ老年の紳士と淑女に人気のすぽっとなのか。これをいぶかしく思う向きもあるだろう。本屋と称して、裏でねずみ講でも主宰しているのか。または何らかの特効薬を売っているのか。あるいは新興宗教でも興したのか。いずれもノー。 新聞に載ったのである。朝日新聞、令和二年二月十七日付け朝刊、の都内版。そこそこの紙面を割いて、記者の田中紳顕さんが、アパートで本屋を始めたわたくしの紹介記事をまとめてくれはった。その記事に、本屋=拙宅の住所ではなく、店主たるわたくしのiPhoneの番号(090-6165-6248)がしかと載っていたのである。 新聞の効果はこれ大、で、ちょいちょいお電話を頂戴する訳である。なかでもおもろかったのは、掲載日の昼下がり、九〇歳のおばあちゃんが電話をくれはったことや。「 柴又の婆さんはけれども、いまのところ、来ていない。コッソリ出かけるところをご家族に見つかったのだろうか。というか、といっている間にも巷間では新型肺炎(2019-CoV)が蔓延しており、WHOはパンデミックを宣言さえした。婆さん、世も末やな。西荻にお出かけはどうやら無理そうやわ。うちはいつでも開いてあるから、元気にしててや。 *

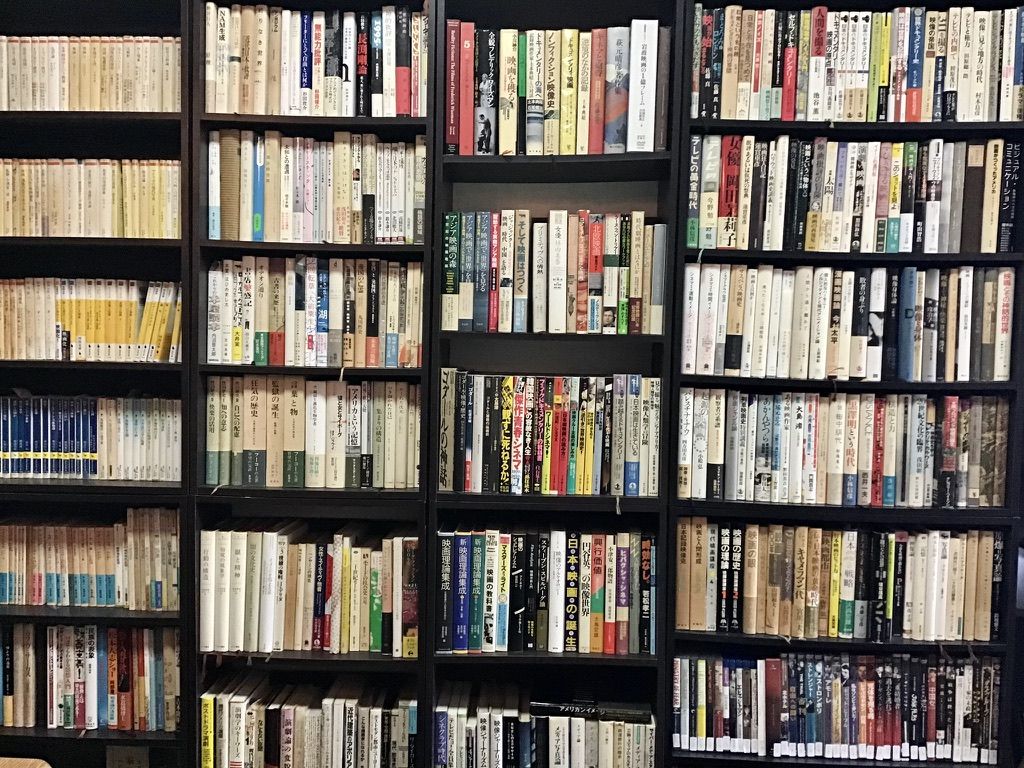

もひとつ電話が鳴った。ご婦人である。映画好きのご主人を亡くされて、かれの蔵書をまえにして途方に暮れていたところ、新聞でわたくしの記事を読んだという。引き取ってくださるかしら、ときわめてつつましげに、電話口でそう告げた。断る理由などない。願ってもいないご依頼や。 で、すぐに段ボール三箱が届いた。送料元払いである。それくらいは払わしてほしいわ。「贈与」というのは力の行使のいち形式であって、というのも相手に負債の感情を抱かせるからである。文化人類学的に観測されるポトラッチ=贈与の応酬&エスカレーションは、それがために発生する、というこんな話はどうでもよい。彼女の惜しみない好意に、わたくしはさらなる返礼を送りかえすことなく、おとなしく甘えることにした。 三箱。八割がたが映画のパンフレットやった。いちばん上にあったのが『ママと娼婦』の九〇年代リバイバル上映時のパンフで、度肝を抜かれた。お宝やないか。わしもほしいわ。前回もユスターシュの話を書いた気がするが、時空がどうなってんねん。ほかにも日比谷シャンテが発行していたマノエル・デ・オリヴェイラの『アブラハム渓谷』や『リスボン物語』などのパンフレットが山盛り、かと思えば、やたら中華圏の映画文献が充実、さらには映画版『ハリー・ポッター』シリーズのパンフがもれなく押さえられていたりなどする。 とりあえず段ボールからすべての冊子を取り出し、炬燵の上に分別しつつ並べ置いた。堆く積み上がる、名まえも知らない故人の蔵書をまえにして、わたくしは途方に暮れた。 書物をまえにして、ひとは途方に暮れることができる。紙の束なんやが、紙の束ではない。途方に暮れぬほうがどうかしている。ご婦人もまた、あるじを亡くした書物をまえにして、ため息のひとつやふたつ、ついたに違いない。 本は、人よりも永く生きることがある。だから、そもそもが所有できるものではないのかもしれへん。人間という類の共有財なんであって、たまたま個人がいっとき預かったりするだけや。『ママと娼婦』のパンフレットは、そしてその日に売れたのやった。 |